Não há muitas dúvidas de que estamos vivendo uma das mais graves crises sociais e sanitárias de toda a nossa história. O momento exige ações e reflexões que apontem para caminhos a seguir. Em tal contexto, o Observatório História e Saúde lança algumas importantes questões para intelectuais e estudiosos da sociedade brasileira, especialmente sobre a Saúde Pública e Seguridade Social no Brasil. Nosso primeiro convidado, Luiz Antônio de Castro Santos, é sociólogo, tendo iniciado sua carreira no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). No final dos anos 1980, Castro Santos integra a equipe de professores e pesquisadores do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/Uerj), onde colaborou para a formação de muitos quadros do campo e construiu uma rica obra que trilhou sempre os caminhos da sociologia histórica. Há cerca de 5 anos, aposentado da UERJ, Castro Santos se instalou na Universidade Federal do Sul da Bahia, então conduzida pelo professor Naomar de Almeida Filho. Hoje, entre outras atividades, o sociólogo é Professor Visitante Sênior/ CAPES na Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís. Luiz Antônio de Castro Santos responde sobre a relação passado-presente na epidemia de Covid-19.

Experiências passadas nos levam de volta à terrível Black Death, no século 14, uma pandemia de peste bubônica que afetou sobretudo a Europa, durou vários anos e exterminou milhões de pessoas, possivelmente 60 por cento de toda a população europeia. A transmissão foi causada por uma bactéria, Yersinia pestis, que infectava gravemente seres humanos e é transmitida por pulgas em roedores. Não foi causada por um vírus, tal como se dá hoje com o novo corona vírus, SARs-CoV-2, ou COVID-19.

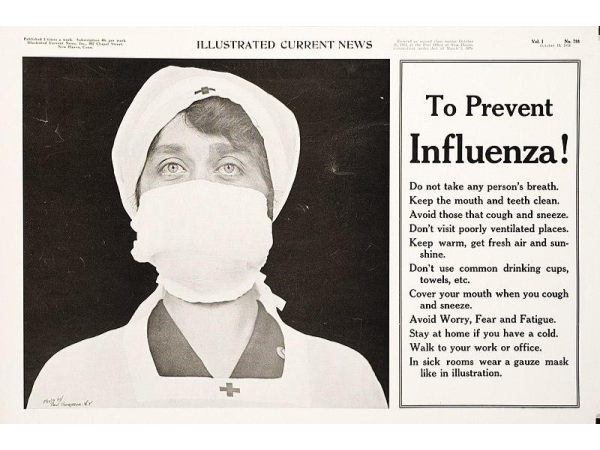

A pandemia causada pelo novo vírus tem um precedente na Gripe supostamente “Espanhola” de 1918 a 1920. A Espanha não havia imposto censura à imprensa, diferentemente de outros países, após a Primeira Guerra de 1914. Dos possíveis países de propagação do vírus, a Espanha ficou marcada como a região originária. À parte a localização geográfica, o que se sabe é que 500 milhões foram infectados, cerca de um quarto da população de todo o mundo. 50 milhões de mortes.

A forma com que a epidemia é tratada por alguns governantes, hoje, parece mirar o que se passou com a Espanhola. Em 1918, a Diretoria Geral de Saúde Pública, no Rio, Capital Federal, não tomou as medidas necessárias de suspensão do desembarque de passageiros de um navio que partiu da Inglaterra para o Brasil, com passageiros infectados pelo vírus da influenza. O perigo de contaminação foi minimizado, como se viu na fala irresponsável do atual presidente da República, que desconhece a experiência científica acumulada desde então; aliás, da mesma forma com que agiu Donald Trump diante da nova epidemia. Esta é, portanto, uma experiência histórica sobre uma pandemia ignorada presentemente por governos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Quando se traz à tona o despreparo da Saúde Pública naquela época, esse cenário difere hoje da atuação mais segura e mais alicerçada de profissionais da saúde pelo mundo. No caso brasileiro em particular, a irresponsabilidade e a negligência nos meios palacianos contrastaram fortemente com a responsabilidade e a precaução dos meios científicos e sanitários de agora. Se procurarmos entender como o COVID-19 se propagou pelos Estados Unidos, os rumos rapidamente tomados pelo vírus foram facilitados pelas burocracias federais anquilosadas em Washington e por um Presidente despreparado, inclusive intelectualmente. (Comparações são forçosas e inevitáveis entre o presidente de lá e o presidente de cá).

Aliás, estou entre os menos suspeitos para acatar e defender, no cenário mundial da saúde, as lições agora ditadas pelo chamado Princípio da Precaução. Há anos, em parceria com Alba Zaluar, em artigo intitulado “Diálogos e embates entre as ciências sociais e a epidemiologia: a retórica dos riscos” (in Castro Santos, L. A. [org.], Contrapontos: ensaios sobre saúde e sociedade. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013, p. 225-237), criticamos o que víamos como equívocos e excessos da legislação antitabagista, radicalizada por meio da chamada Lei Antifumo, de 2011. Com o respaldo nem sempre balizado do citado Princípio, a legislação criou espaços e situações de exclusão, estigmatização e perseguição ao fumante, a exemplo da proibição de que fumassem mesmo debaixo de marquises de altíssimo pé-direito em lugares públicos, ou também em lugares abertos ou devassados, de pé-direito duplo ou triplo, como nas Rodoviárias de São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse e em outros casos, como tenho defendido em outros artigos, (cf. Castro-Santos, L. A., “In defense of smokers”, Contexts 8 (3) American Sociological Association, 2009, p. 72-74), o embasamento científico até hoje duvidoso sobre o chamado “fumo passivo” foi o mote de nossas preocupações.

Mas agora “são outros quinhentos”, ou outras quinhentas moedas, como aponta a antiga expressão. O cenário criado pela epidemia do vírus SARS-CoV-2, em todo mundo, guarda imensa distância do que então criticamos em nossos escritos. Em primeiro lugar, há experiências históricas que a pergunta formulada pelos pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz nos faz trazer à tona. Não estamos, agora, diante de correlações estatísticas pouco significativas, ou mesmo de causalidades espúrias, entre níveis de morbidade e mortalidade, de um lado, e condutas grupais ou hábitos de vida, por outro lado. Foi aquele, o quadro que nos levou a criticar perseguições médico-sanitárias a estilos de vida, mais do que a adoção de precauções alicerçadas no referido Princípio.

Quando nos defrontamos com o temível COVID-19, há políticas de saúde e práticas defensivas necessárias, hoje, e que resultam de alguns séculos de experiências clínicas, de campo ou no interior da “laboratory life” discutida por Latour e Woolgar, em defesa da vida humana ou em defesa de uma nação em guerra – objetivos quase sempre incongruentes. Assim, a própria adoção do isolamento e da quarentena já se disseminara desde a pandemia da “Peste Negra”, na Idade Média. Na Idade Moderna, há hipóteses, por assim dizer robustas, sobre as origens e propagação de outras doenças devastadoras, como o flagelo da cólera, na década de 1830, e da Gripe “Espanhola”, quase cem anos depois. A Epidemia de Cólera seguiu as rotas de deslocamentos populacionais da Ásia à Europa e à América, entre 1832 e 1866, em três surtos. (Esse é o tema de meu artigo, “Um século de cólera: itinerário do medo”, Physis – Revista de Saúde Coletiva (4) 1 1994, p. 79-110). As medidas que se adotaram diante da Gripe Espanhola, em 1918, incluíam restrições ao ajuntamento e o uso de máscaras protetoras.

Sobre a atual pandemia causada pelo SARS-CoV-2, o virologista Anderson Brito, da Escola de Saúde Pública de Yale, afirmou “que se trata de um momento sem precedentes na história” (https://www.time24.news). Longe de desconsiderarmos a gravidade do momento atual, há, sim, precedentes terríveis. Já indiquei acima a tragédia, não tão distante, causada pela “Espanhola”. Não nos limitemos a pensar em letalidade. O impacto sobre as emoções pessoais, sobre o sentimento de impotência de nossos pais e avós, sobre a fragilizada psicologia social de grupos ou sociedades inteiras, jamais deveria ser esquecido. Em 1969, um médico já bastante idoso, funcionário da Diretoria Geral de Saúde Pública do Distrito Federal em 1918, relatou-me seu torturante trabalho durante os meses da epidemia, que consistia em mandar recolher cadáveres espalhados pelas calçadas da cidade, depois de sangrarem até pelos olhos, vitimados pelo vírus. As experiências de famílias inteiras, que sucumbiam aos efeitos da gripe, são relatadas pela imprensa da época. Já o quadro não menos trágico da relação entre sociedade & vírus foi reproduzido em obras da importância de Plagues and Peoples, publicada há mais de 40 anos pelo historiador canadense William McNeill. Lições que, nos tempos atuais, são desconhecidas ou negligenciadas; em encontros, palestras e bancas de defesa de dissertações e teses sobre Saúde Coletiva, constatamos não raro aquela estranha obnubilação. Contudo, as esquecidas lições da História hoje já nos cobram resgate, seja no Brasil, seja na América do Norte ou na Europa. Mesmo se tomarmos uma região circunscrita, a exemplo de um único estado brasileiro durante a Espanhola, as características ou aspectos universais da epidemia logo brotam, como feridas, da experiência local do adoecer e perecer sob a Gripe de 1918. (Cf. a obra de Liane Maria Bertucci, Influenza, a medicina enferma: práticas de cura na época da gripe espanhola em São Paulo. Campinas: Edicamp, 2004). Todas as grandes epidemias constituem rupturas epidemiológicas – rompimentos no equilíbrio biológico entre micro-organismos e hospedeiros humanos. Somos forçados hoje, no início do século 21, a acompanhar nova “ruptura”, responsável por um imprevisível itinerário do medo. O estudo clássico de McNeill – leitura obrigatória para todos nós – aponta a década de 1830 como o tempo de globalização inicial da pandemia de cólera. A pandemia (o outro nome para uma epidemia de grande penetração em sociedades humanas) logo traria outra consequência importante, que foi disseminar e legitimar, nos meios científicos da época, a substituição da doutrina dos miasmas pelas teorias do contágio por germes. Em nossos dias, “1918” é um episódio central para a historiografia do contágio durante as epidemias e pandemias da era moderna. A epidemiologia histórica traçou o impacto do vírus, seus estágios e níveis de devastação, o rastro de mortalidade deixado em 1918. Fazia-se necessário conhecer o “modo de atuação” do vírus. Contudo, pouco se sabia, nos anos seguintes, além da geografia da propagação e de seus condicionantes imediatos. Na história social e biológica da enfermidade, havia questões não resolvidas pelos cientistas que a estudavam. Algumas perduraram por mais tempo, tais como as que agora perseguem os cientistas e a Saúde Pública no mundo todo: a experiência acumulada durante a Grande Gripe Planetária (podemos chamá-la assim, ao tempo das relações intrincadas com a Primeira Grande Guerra Mundial) não foi o bastante para sustarmos o avanço do Corona vírus.

Até meados do século 20, questões que haviam afrontado os cientistas por conta da Grande Gripe de 1918 permaneciam sem respostas convincentes. Em 1951, Johan Hultin, um jovem microbiologista sueco, durante seu doutorado na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, envolveu-se no tema com profundo interesse. Havia a possibilidade, segundo os cientistas, de que o vírus estivesse conservado nos corpos de vítimas enterradas no solo ártico, permanentemente congelado. Hultin aventurou-se até uma aldeia no Alasca, onde a gripe havia praticamente dizimado os habitantes. Obteve permissão e escavou as covas abertas em 1918, para retirar tecido dos pulmões dos Inuites. Retornou ao laboratório de Iowa com o material colhido. No entanto, seus objetivos não foram alcançados. Como afirmam os autores, “Hultin was unable to retrieve the 1918 virus from this initial attempt” (Jordan, Douglas; Tumpey, Terrence; Jester, Barbara. (s.d.). “The Deadliest Flu: The Complete Story of the Discovery and Reconstruction of the 1918 Pandemic Virus”. Washington: Center for Disease Control).[1]

Mas Hultin não esmoreceu. Em 1997, com 72 anos de idade, fez nova tentativa: retornou ao Alasca. Já então se sabia que o vírus era do tipo A (H1N1), de um subgrupo originado em humanos e suínos. Desta feita, o famoso virologista obteve sucesso. Sua pequena equipe recuperou o corpo de uma jovem Inuit, cujos pulmões estavam conservados pelo permafrost. Hultin os extirpou, conservou-os adequadamente e enviou o material a pesquisadores de instituições científicas nos Estados Unidos. Seus colegas logo confirmaram que haviam obtido, do tecido pulmonar, material genético positivo do vírus da Gripe de 1918. Esse “achado” de 1997 representou um momento histórico marcante, para a recuperação do vírus. Além disso, fez brotar na comunidade científica internacional o interesse em resgatar, comemorar ou celebrar os esforços de pesquisadores, a contar de feitos como os de Johan Hultin no Alasca, em 1951.

Escrevendo tempos antes da pandemia do COVID-19, os autores de “The deadliest flu” tecem um comentário premonitório, sobre a virulência do presente vírus. “O vírus de 1918 era um produto excepcionalmente mortal quanto a sua capacidade … de multiplicar-se entre pessoas e animais”.

Em 2018, cem anos depois da “Espanhola”, essas considerações – talvez alarmantes — foram sublinhadas no simpósio promovido pela Emory University e pelos Centers for Disease Control and Prevention, em Atlanta, nos Estados Unidos, para um amplo debate internacional sobre aquela pandemia. Os cientistas não poderiam antecipar que em dois anos o mundo estaria frente a frente com o corona vírus. Mas não estavam céticos, nem tampouco otimistas: o Simpósio levou-os a admitir que o mundo deveria preparar-se para o enfrentamento de nova pandemia. Não era mera elucubração: em 1918 a população mundial não chegara a 2 bilhões. Em 2018, 7 bilhões e meio. O número crescente de animais hospedeiros, assinalavam os autores de The Deadliest Flu, proporciona hoje as condições para o surgimento de novos vírus. O movimento de mercadorias em “cargo planes” e o deslocamento internacional de pessoas permitem que a ameaça de transmissão de doenças esteja a horas, apenas, de qualquer região ou país: “to be an international plane flight away”.

Se as lições da História nos ensinarem algo sobre o enfrentamento de catástrofes ambientais, estamos hoje diante de uma ameaça não prevista, em sua extensão e gravidade, para a saúde humana. É tempo de enfrentá-la, preconizou William McNeill. As mutações de organismos infecciosos, afirmava o grande historiador, permanecem entre nós e expõem a população mundial a novas experiências de mortalidade.

Nota

[1] O documento citado (Jordan, Tumpey e Jester (s.d.). “The Deadliest Flu: The Complete Story of the Discovery and Reconstruction of the 1918 Pandemic Virus”. Washington: Center for Disease Control), tem o caráter de uma nota técnica oficial e não traz, infelizmente, a data de publicação nem a necessária paginação.

Como citar este texto

SANTOS, Luiz Antônio de Castro. Passado e presente na pandemia de Covid-19: uma conversa com Luiz Antônio de Castro Santos. [Entrevista concedida à] equipe do OHS. Site do Observatório História e Saúde, 18 de abr. de 2020. Disponível em: https://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/passado-e-presente-na-pandemia-de-covid-19-uma-conversa-com-luiz-antonio-de-castro-santos/. Acesso em: XX de xxx. de 20XX.

Leia também